|

|

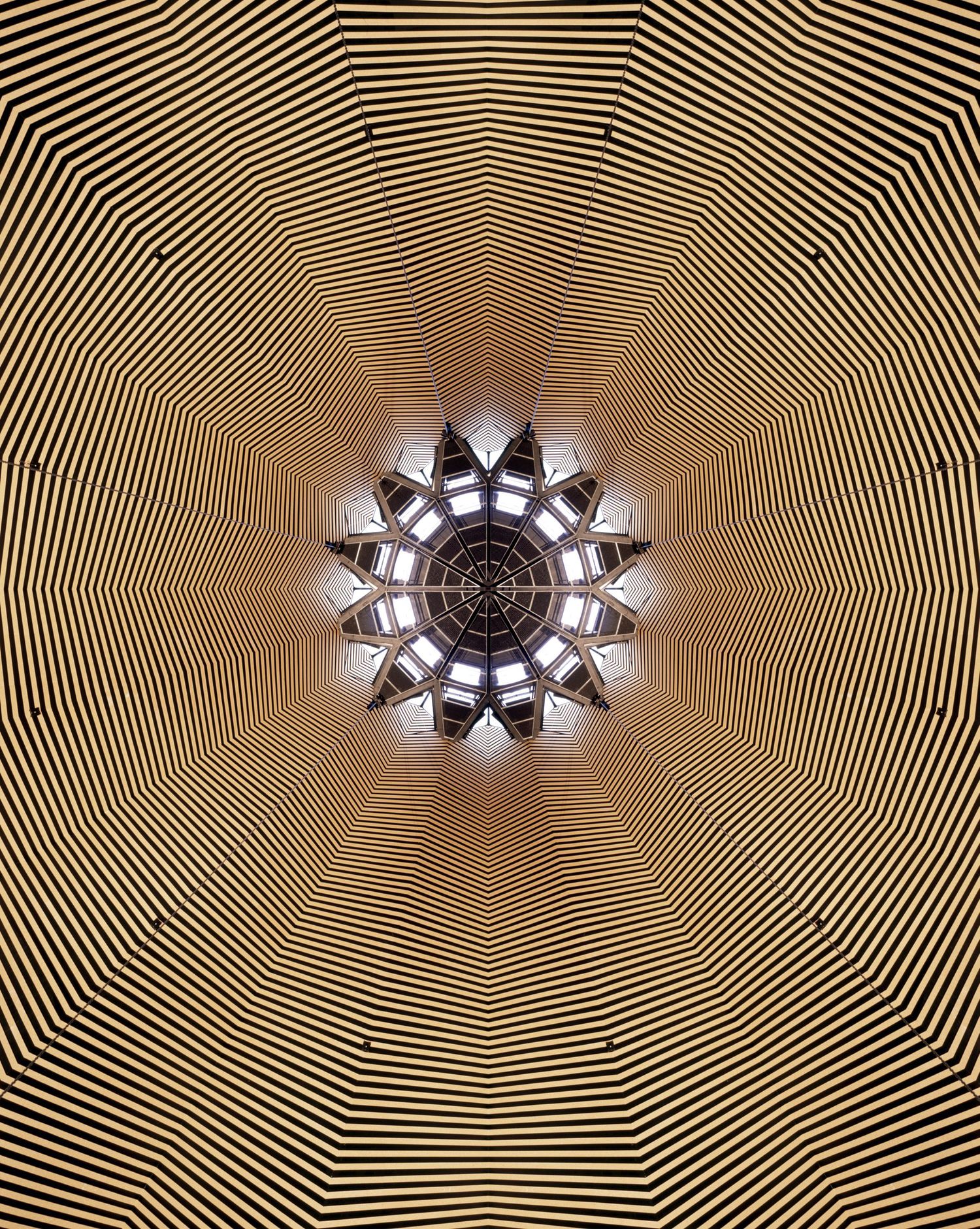

© Gahl, Christian

Hinweise zum Copyright Eine honorarfreie Veröffentlichung ist nur gestattet im Rahmen eines redaktionellen Beitrags

über die Architektur der Architekten von Gerkan, Marg und Partner im Kontext des Inhaltes dieses

Booklets. Eine vollständige Nennung der Urheber des Bild- und Planmaterials in eindeutiger

Zuordnung ist obligatorisch. Mit freundlicher Bitte um Zusendung eines Belegexemplars an den folgenden PR-Kontakt: gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner |